"Falei pra Caetano, troque o violão pela guitarra, pelo amor de Deus", conta a cantora

Claudio Leal

Jornalista e mestre em teoria e história do cinema pela USP

Em entrevista, Maria Bethânia fala de seus 60 anos de carreira, contados a partir do show Opinião em 1965, da turnê com que pretende celebrar a data, do furacão que provocou logo na primeira apresentação no Rio, da imagem de rainha da MPB e do convívios com alguns dos maiores nomes da cultura brasileira, como o irmão Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Clarice Lispector e Roberto Carlos.

Em 1965, há 60 anos, a cantora Maria Bethânia estreou nacionalmente no show Opinião, uma das primeiras respostas das artes à ditadura militar iniciada no ano anterior. Intérprete da temporada inicial, ao lado de Zé Keti e João do Vale, Nara Leão indicou a baiana de 18 anos para substituí-la.

O salto expressivo de Bethânia fica mais evidente numa comparação com o registro ao vivo de Nara em "Carcará", no mesmo espetáculo dirigido por Augusto Boal. A jovem baiana supera a representação e carrega na voz o sertão e o pássaro malvado. Tem o nariz anguloso e assume a perspectiva do carcará. Olha do alto, plana no palco, e ataca.

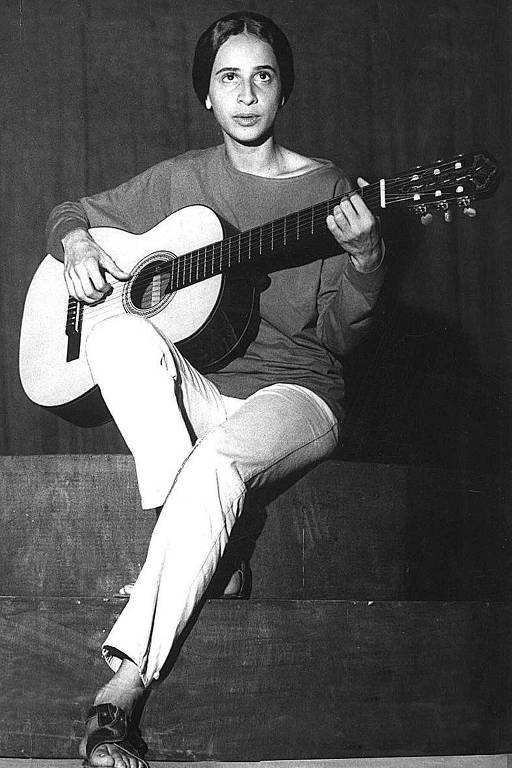

A cantora baiana, que completa 60 anos de carreira, durante conversa no Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

A cantora baiana, que completa 60 anos de carreira, durante conversa no Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

Nesta entrevista, no Rio, Bethânia fala de momentos centrais de sua história e apresenta a turnê celebrativa dos 60 anos de carreira, contados a partir do marco do Opinião, sua revelação nacional (antes disso, fizera shows em Salvador, em 1964).

Depois de encerrar a turnê em estádios com o irmão, o cantor e compositor Caetano Veloso, ela começa o novo projeto solo com quatro apresentações no Rio (dias 6, 7, 13 e 14 de setembro, no Vivo Rio) e depois segue para São Paulo (dias 4, 5, 11 e 12 de outubro, no Tokio Marine Hall). Salvador vai receber o show em 15 de novembro, na Concha Acústica.

Bethânia discute na conversa a seguir a imagem de rainha da MPB, descreve seu orixá Iansã e rememora o convívio com os diretores Augusto Boal e Fauzi Arap, o cenógrafo e arquiteto Flávio Império, os escritores Vinicius de Moraes e Clarice Lispector, o cineasta Glauber Rocha e o músico João Gilberto, além da amizade com os outros três doces bárbaros -Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Uma das artistas mais influentes do país, ela conta como aproximou o movimento tropicalista da jovem guarda de Roberto Carlos, Erasmo e Wanderléa, nos anos 1960.

Com exclusividade, o rei Roberto aceitou falar com a Folha sobre a importância de Bethânia como intérprete de suas canções.

"Eu fiz uma música chamada 'Amiga' e pensei em gravar com a Bethânia. Porque essa música é um diálogo. Estava em Los Angeles. Nessa época eu gravava lá. Liguei para Maria Bethânia e a convidei para gravar. Para minha surpresa, ela topou na hora. Pegou um voo e foi ao meu encontro. Depois gravamos o clipe", lembra Roberto. "Ela é uma pessoa maravilhosa. Uma artista, uma cantora e uma intérprete maravilhosa. Ela é simplesmente Maria Bethânia."

Há 60 anos, você estreou no show Opinião ainda muito menina. Como foi o seu amadurecimento nesse espetáculo de crítica social, logo após o golpe de 64?

Eu acredito em destino. Eu acho que a gente nasce com alguma coisa determinada. É lógico que você tem autoridade e autonomia para mexer. Mas tem alguma coisa determinada. E aconteceu de fazermos amadoramente alguns shows na Bahia -o grupo de Caetano, Gil, Gal, eu, os músicos todos, Alcyvando, Perna.- e Nara [Leão], a primeira estrela do Brasil naquele momento, passar pela Bahia e querer ouvir.

Ela meio que namorou o Roberto, que era o nosso iluminador, e ele a levou. Caetano me falou: "Venha porque Nara vai ouvir o show que foi gravado". Falei: "Que maravilha. Quero conhecer como é essa moça".

Sempre me programei muito. Não gosto de desprogramar, mas falei: "Tá bem, eu vou". E fui. Foi na sala de espetáculo do Teatro dos Novos, que era muito pequeno. Fiquei na última fileira sentadinha. Eles ficaram lá na frente ouvindo, levaram o gravador. E teve a hora da minha participação.

Eu só vi Nara virar para Caetano e dizer assim: "De quem é essa voz?". Caetano falou: "É a Bethânia, minha irmã". "Eu tô aqui", falei. Nara disse: "Nossa, que emissão, que coisa". Falou umas coisas mais para o Caetano, nem ouvi direito.

Eu estava presa em matemática e isso foi um problema para mim, porque tive que voltar para Santo Amaro, para estudar com a minha irmã, que era professora, para ver se eu passava [na escola]. Cheguei lá, tinha esse telefonema de minha querida amiga. Essa história aconteceu assim. Cheguei ao Rio de Janeiro para fazer o Opinião e sabia o que era o show. Não cheguei desprevenida.

Já tinha lido sobre?

Lido e nós já tínhamos conversado sobre o show Opinião, sobre a composição do morro de Zé Kéti e a composição nordestina de João do Vale. Nós tínhamos encontros. O grupo se reunia às 18h na casa da atriz Maria Moniz ou então na casa de Carlos Coqueiro, um grande crítico de música, amigo de João Gilberto.

O que vocês discutiam?

A gente falava sobre tudo. Eu me lembro como foi o dia que chegou o "Samba da Bênção". Caetano entrou lá em casa, louco, e falou: "Bethânia, chegou o 'Samba da Bênção' de Vinícius [e Baden Powell]. Tem que ver agora, vamos embora, vai ser às 15h. A gente vai se encontrar para ouvir". Quer dizer, era um acontecimento. Saiu o disco da Maysa... A gente estava ocupado, ouvindo o que estava acontecendo no Brasil. O Opinião era conhecido da gente.

E depois de sua chegada ao Rio?

Só estou falando sobre isso porque você perguntou se foi um amadurecimento súbito. Não foi tão súbito. Porque eu sabia do que se tratava, qual era a posição política, e que correspondia ao que meu pai nos educou e nos criou e nos formou.

E tudo da música, da representação, da força daquela representação do Nordeste brasileiro e do morro carioca, de uma menina de Copacabana cantando afinada bossa nova, o mais chique que podia existir. A gente derrubava. Era uma rasteira no mundo. Então, não foi uma surpresa, mas foi uma grande emoção estar dentro daquilo que eu admirava.

Qual foi a orientação do diretor Augusto Boal na cena de "Carcará"?

Nada. Eu briguei com Boal, na verdade. Porque eu cheguei e fiquei uma semana. Mandavam eu ir para o teatro. Eu ia, ficava lá sentada, via uns movimentos, uns ensaios e saía. "Tem que vir, tem que vir." E eu dizia: "Quem é o diretor? Quem é que dirige?". É o Boal. Ah, muito prazer. Ele meio ocupadíssimo!

Eram todos muito intelectuais, discutiam nas salas. Um dia, ele descendo a escada, eu subindo, peguei ele pelo braço e falei: "Você não vai falar comigo, não? Não vai me dirigir, não? Não sei o que vou fazer. Vocês me trouxeram para cá, eu estou aqui parecendo uma barata tonta". Ele me olhou assim: "Vem cá".

Pegou a minha mão, voltou, subiu comigo e chegou no palco. "Sobe aí. Faz alguma coisa." Eu falei: "Fazer o quê? É para eu cantar?". Ele falou: "Se mexe, faz alguma coisa". Eu falei: "Então tá bom".

Fiz um samba de roda, calada. Ele deu uma gargalhada: "Você é das minhas, vem cá!". Morreu de rir de mim, e eu dele. Vinicius estava fazendo horrores. Vinicius me disse "muito prazer" e já ficamos amigos de cem anos, de outras encarnações.

Sua chegada ao estrelato foi muito rápida?

Foi no dia. Na véspera, na verdade, porque teve uma sessão que eles fizeram, eu sozinha com o violão. Cantei algumas canções. Era uma apresentação minha ao Rio de Janeiro, à imprensa e aos convidados do grupo Opinião.

O que você pensou para seu show de 60 anos de carreira?

Estou pensando ainda, mas já tem uma base bem estabelecida do que eu quero fazer, seguindo o ritmo de espetáculos meus teatrais. Com textos, poemas, canções, segmentos que têm a explicação do pensamento. Toda a linha que conduz o espetáculo, do primeiro raciocínio até o último, o que é o palco para mim, o que é o palco geral, o que é ter plateia, o que é a ribalta, o degrau. O que é conversar e se expressar para aquelas pessoas. O que é absorvido, como eu sinto. É o que me faz feliz. É exatamente isso. É essa escola de Fauzi Arap.

Você vai recuperar fragmentos de alguns shows históricos?

De alguns espetáculos. Eu tenho dois como prioridade, "Rosa dos Ventos" (1971) e "A Cena Muda" (1974). "Rosa dos Ventos" foi a primeira realização em palco com direção de teatro. Só eu, escrito para mim, pensado no meu repertório.

"Rosa dos Ventos" foi um acontecimento, virou uma marca teatral de uma cantora intérprete, de uma mulher que cantava em teatro em vez de casa de show. Tinha assinatura de diretor musical, de autor teatral e de cenógrafo, Fauzi Arap e Flávio Império.

Eu ensaiava em cima do bar Veloso, que estava com Tom e Vinícius embaixo compondo. Era muito divertido. Os ensaios eram na casa dos meninos do Terra Trio [Zé Maria Rocha, Fernando Costa e Ricardo Costa]. Era numa salinha com Fauzi e Flávio. Começamos em 1970 para poder estrear em 1971. Clarice Lispector aparecia.

Ela ia ao camarim?

Não, nesses ensaios. Na casa dos meninos.

Como foi essa aproximação com Clarice?

Ela era grande amiga de Fauzi.

No seu show "Comigo me Desavim" (1968) já entrou texto de Clarice.

Eu dizia o textão "Mineirinho" [crônica de Clarice]. Terrivelmente impressionante. É deslumbrante aquilo.

Ela se interessava por sua maquiagem?

Clarice, comigo, ficava vendo o ensaio e conversando com Fauzi. Eu cumprimentava, ela cumprimentava todos, mas na dela. Um dia, houve uma tempestade, aquelas viradas de tempo. Ela estava na rua e entrou descabelada quando nós estávamos ensaiando.

Ela escrevia ao mesmo tempo. Tenho uma dor porque esse papel que ela escreveu e me deu sobre a tempestade, esse papel se perdeu. Uma coisa curta, três frases, ela escreveu na mão e me deu. "Cadê o Fauzi?". Fauzi veio. Eu não tinha muita intimidade com ela.

E depois veio a ter?

Não. Assim, quando eu fiz com Bibi Ferreira o "Brasileiro, Profissão: Esperança" (1970), ela foi ver o espetáculo. E aí ela pediu para ir ao meu camarim antes. Estávamos eu e a mãe de Bibi, Aidinha, e ela chegou.

Eu estava me maquiando. Ela falou: "Ai, adoro coisa de maquiagem". Ficou olhando. Porque é muita coisinha, é bonito de ver, divertido para mulher. É uma delícia. "Deixa eu ver esse." Bota, experimenta, tira.

E ela ficou brincando, olhando aquelas coisas, encantada, parecendo uma criança. Aí ela falou: "Você vai para a Bahia?". Eu falei: "Quando posso, eu vou. Agora estou trabalhando, mas devo ir".

Você pensa em Clarice como aquele monumento, aquela coisa muito grande, mas ela disse: "Ah, eu soube que lá fazem coisas para arrumar marido". Isso é lindo (risos). Eu falei: "Devem fazer!".

Isso parece frase de Macabéa, de "A Hora da Estrela".

Pois é, parece Macabéa. Ela era todas aquelas coisas loucas que inventava, eu acho.

Você tem grande importância para o teatro brasileiro, não só para a música. Fez espetáculos com pensamento cênico forte, como "Opinião", "Arena Canta Bahia", "Rosa dos Ventos", "Cena Muda". Sua primeira vocação foi de atriz.

Eu dizia que ia ser atriz e que ia estrear em outubro em Paris. Eu era meio maluquinha em Santo Amaro [risos]. Não sei por que outubro, não sei por que Paris. Nem o que eu ia estrear de atriz. Mas eu falava, acreditava, tinha fé. Tenho uma admiração por palco, por teatro. Tive a sorte de ser irmã de Caetano, e ele me levar para eu conhecer o auge da efervescência cultural da Bahia. Música, dança, teatro, o que você quisesse, tinha. Com a melhor qualidade.

Você sente que cumpriu a vontade de ser atriz no ofício de cantora?

Sempre falta. Sempre eu quero mais, quero entender melhor. Eu me lembro da minha admiração e do meu espanto de ver o primeiro espetáculo na Escola de Teatro da Bahia com Helena Ignez, Geraldo Del Rey e Antônio Pitanga. Eu fui abduzida. O mundo parou. Aquilo ficou eternamente para mim. Helena era a mulher de Glauber [Rocha, cineasta]. Glauber já era um monumento baiano, andando naquelas ruas com os discursos dele, com os filmes todos, com as mulheres mais lindas e os homens mais lindos da Bahia.

Glauber te chamou de "Maria Callas do Sertão".

Maria Callas do Sertão... Você vê que maravilha? [risos]. Ô, época boa! Todo mundo doidinho.

Sua trajetória é autônoma. Numa geração marcada pela bossa nova, não vejo essa influência em sua técnica.

Minha natureza é toda muito individual. Sou toda muito do jeito que eu quero, como eu penso, como eu acho. E a melhor maneira de me expressar.

Esse desejo de independência nasceu em Santo Amaro?

Ah, acho que nasci do ventre de minha mãe e acabei de nascer dando opinião para mim. Eu mesma para mim [risos]. "Olha, eu quero assim ou assado, vai ser assim." Estou dizendo que eu era maluca. Eu dizia "Vou estrear, vou ser atriz. Vou estrear em outubro em Paris".

Você sempre dirigiu a si mesma, mesmo com grandes diretores?

Eu dirijo tudo. Dirijo luz.

Primeiro você teve Boal, depois Fauzi, Isabel Câmara, Antônio Bivar e Bibi Ferreira, personalidades muito diferentes.

Estilos de espetáculos completamente diferentes. Agora, minha marca mais definida, o meu prazer de realizar o espetáculo, é Fauzi. É a dramaturgia pelo olhar do Fauzi. Olhar de ator, autor e diretor.

Vocês formaram um amálgama?

Fauzi era um ser extraterrestre.

E teve o Flávio Império com a cenografia.

Um Deus de criatividade, de compreensão do outro. Que olhar, que olho para compreender o Brasil, a cena, o elemento, do mínimo ao mais escandaloso. Até o ponto de ele me colocar no palco todo de ouro para falar mal do sucesso [risos].

No "Cena Muda"?

"Cena Muda". É maravilhoso isso, né? Três doidos.

Em seus espetáculos, você sempre se refere sutilmente à política. Como vê hoje a desvalorização da democracia no país?

Eu estou apavorada. Estou muito angustiada, muito triste porque a gente corre risco. O mundo está correndo risco. Não é só o Brasil. O Brasil ainda está mantido firme e isso tem que ser, essa âncora não pode falsear. Não pode dar mole, não pode ter maré que balance. Tem que ter juízo. Eu acho que todo mundo tem que ter muito juízo. Muito, não é pouco, não.

A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Um país diverso como o nosso, e do tamanho do nosso, com povos diferentes. Gente de Deus! E o mundo disputando quem sabe guerrear melhor, quem é mais perverso, quem conseguiu matar mais, quem conseguiu humilhar mais, quem conseguiu ter mais autoridade, ser mais autoritário.

Tem que refletir muito e ter muito cuidado e muito juízo. Eu durmo e acordo apavorada. Mas eu tenho fé no Brasil. Antes do medo, vem a fé. Em alguma coisa o Brasil consegue se salvar. De uma hora para outra ele reage. Graças a Deus.

Ainda na Bahia, no Teatro Vila Velha, em 1964, você sentia que teria um destino artístico partilhado com Gil, Gal e Caetano?

Ah, acho que para sempre. Nós todos sentimos e pensamos assim. Pensávamos e pensamos que é um elo muito forte que se criou ali. Uma determinação do destino, esse encontro. Uma proposta muito boa do destino para nós. Uma possibilidade. E fomos muito felizes amadoramente, profissionalmente e na parte do afeto, da amizade e da compreensão artística de cada um com sua cor, com sua leitura, suas escolhas.

Bem diferentes nós somos. Mas todo mundo se admirando tanto e tão feliz de ver que cada um de nós é um universo muito grande, é um universo inteirinho, prontinho, bem arrumado, uma cama de bebê muito bem feita. Uma mãe muito preciosa cuidou disso. Um pai muito vivo, muito forte, muito atento. Eu sinto assim. Acho encantado.

Sinto que, nesse grupo, você acabou exercendo uma liderança.

Porque eu vim primeiro. Eu vim fazer o Opinião e fiz sucesso na primeira vez que eu cantei. Eu dormi Maria Bethânia santamarense e acordei Maria Bethânia do "Carcará", que era uma explosão no Brasil, norte, sul, oeste, leste, sudeste, tudo. Isso me deu chaves e portas para que a minha vida seguisse. Eu sabia que aquilo era muito importante para o Brasil e para a música brasileira. Gil e Caetano na composição, Gal na voz.

Em "Bethânia Bem de Perto" (1966, de Julio Bressane e Eduardo Escorel), você aparece ouvindo Billie Holiday. Você teve influência dela em sua técnica vocal?

Não, quem me dera. Ninguém canta como aquela mulher, não. Nossa Senhora, a primeira vez que eu ouvi Billie Holiday foi no Teatro dos Novos, onde nós fazíamos os shows. O diretor João [Augusto] gostava de mim e eu dele. Ele tinha interesse em me ensinar coisas. Ele me mostrou primeiro a gravação da Mahalia Jackson cantando "Summertime", a música mais bonita do mundo.

Quando ele me mostrou aquilo, eu falei: "Isso é outra música. Não conheço. Eu quero conhecer tudo dessa música". Aí ele falou: "Ah, você se interessou?". Foi me ensinando jazz e blues. Aí me mostrou a Bessie Smith, a Mahalia Jackson.

Ele me deu o disco de Billie e falou: "Essa cantora eu acho que você vai gostar". Quase morri na primeira frase dela. Falei: "Caetano, é muito diferente. Existem muitas músicas. São notas poucas para muitas músicas diferentes, lindíssimas". Fiquei enlouquecida. Caetano gostou muito de eu ficar apaixonada pelo blues.

"Chega de Saudade", de João Gilberto, te impactou tanto quanto a Caetano?

Não. "Samba da Bênção" mais. Sou mais uma coisa de alguma teatralidade, alguma dramaticidade. Eles eram mais musicais. Era o toque de João, estudavam para conseguir todas essas coisas.

Sempre fui mais para o drama, mais para a dramaturgia, para intérpretes mais do que para cantores. Gostava de Maysa. Gostava da Sylvinha Telles. Minha cantora predileta era Dalva de Oliveira, a vida toda. Foi uma das grandes glórias da minha vida ter conhecido Dalva e ter ficado amiga dela.

Para muitos, seu gesto autoral é um mistério. Como você estrutura um disco? Quais são suas exigências nesse jogo de armar?

Isso é a escola puríssima do Fauzi Arap. Nada é por nada. Tem que ter um sentido, um porquê, um motivo, uma razão, por que depois e antes, por que o meio? Isso rola nas minhas criações quando eu faço um disco, um show, o repertório, o roteirinho.

Em "Brasileirinho" (2003), isso vai além, não?

"Brasileirinho" é uma história tão linda, parece um encantamento na minha vida, porque eu estava assim... fazer show? "Ah, então quero cantar coisas que não são sucessos. Eu quero cantar o Brasil, mas o Brasil que eu gosto, que eu vi, que eu aprendi, Luiz Gonzaga e outras coisas. Símbolos bonitos, amor a santo Antônio, amor à Nossa Senhora, amor a são João". Coisas bem brasileirinhas, pequenas.

No primeiro dia de ensaio, fui para o estúdio sem nada, sem um papel, sem um lápis. Sabia que queria cantar uma música, "Boiadeiro" [de Armando Cavalcanti/ Klécius Caldas]: "Vai boiadeiro que a noite já vem...". Eu fui montando.

Essa era a única canção que tinha pensado. Porque ouvia muito isso e me comovia em Santo Amaro. Achava linda, tão feliz, a história de alguém feliz. Pobre, como nós éramos, e feliz. "Yáyá Massemba" [de Capinan e Roberto Mendes] já é outra praia, tem a poesia da nossa geração e a musicalidade também.

Com as canções "Mel" e "Alteza", Waly Salomão absorveu sua imagem de rainha...

Foi por conta do dia da gravação da música de Chico [Buarque], "Olhos nos Olhos". Foi a primeira vez que eu fui tocada em rádio AM. Saí da FM para AM. Eu fui fazer o disco "Mel" (1979) e chamei Waly para dirigir o espetáculo.

Ele escreveu: "Sou uma rainha que voluntariamente/ abdiquei de cetro e coroa". Como você passou a conviver com essa associação de sua imagem a uma nobreza artística? Isso aconteceu com Roberto Carlos.

Roberto é mais rei do que eu sou rainha [risos].

Não sei, não, viu?

Eu lido com isso com uma extrema naturalidade. Acho que é um modo carinhoso, um afago, um reconhecimento por alguma coisa que eu fiz e tocou alguém que inventou esse mundo nobre e me incluiu. Talvez por meu jeito. Sou mais sossegada, mais recatada, mais caseira.

Caetano fala que vocês são mais aristocráticos.

Santo Amaro é mais aristocrático. O Recôncavo é aristocrático. Cana-de-açúcar, as grandes fazendas. O berço de riqueza da Bahia era o Recôncavo. E tem mar, ao mesmo tempo.

Você influenciou a aproximação dos tropicalistas com Roberto Carlos. Qual era sua visão sobre Roberto? Você influenciou, mas não quis se envolver com o tropicalismo.

Não, eu não gosto de me envolver em nada que me aprisione. Eu gosto de ficar livre. Porque se você faz e entra para o movimento, tem a roupa, tem o cabelo, tem o estilo, tem a palavra, tem o ritmo, o tipo de música, o comportamento. Tudo isso vai aprisionando. Gosto de não ter nada e mexer em tudo que eu quiser. É assim que eu gosto.

Sim, mas aí você deu o toque sobre Roberto.

Falei isso porque sempre achei Caetano uma coisa extraordinária. Como pensador, homem, músico, compositor. Eu ouvia Caetano muito naquele "quenquenquen" de violão bossanovista. Lindíssimo! Não estou falando mal da bossa nova, um deslumbre! Mas não era o tamanho de Caetano, entendeu?

Eu leio tudo, vejo tudo que posso, televisão... Ficava de tarde encantada de ver aquele programa daqueles dois rapazes [Roberto e Erasmo]. Eu dizia: "Isso tem um calor e está certo. Tem que dar um passinho". Não era nem uma coisa, nem outra. Nem bossa nova, nem jovem guarda, mas os dois podiam contribuir para uma coisa outra. E sabia que era a raiz para Caetano brotar.

Então, falei: "Ouve! Troque o violão pela guitarra, pelo amor de Deus, mude um pouco esse som" [risos]. Porque era tanta obsessão e tanta reverência ao violão de João, à sonoridade de João...

Maravilhoso João, meu querido amigo! Fora do comum, um homem raro, um gênio.

João te chamou para o álbum "Brasil" (1981).

Me chamou para fazer o "Brasil" e quase me mata do coração, mas eu fiz.

João disse para Caetano depois da sua gravação: "Maria Bethânia, que linda! Ela veio, brincou com a gente, mas não saiu do trono dela".

"Ela não desce do trono." Na hora em que eu botei a voz [em "No Tabuleiro da Baiana", de Ary Barroso], depois de 400 vezes, ele falou: "É essa!". Falei: "Vamos ouvir. Eu quero saber a diferença das outras" [risos].

Fomos ouvir. Ele ficou na minha frente, na mesa. Soltou a música e ele, gostando, falou assim: "Você tá vendo, Maribete? É isso que eu digo, ó. Você é essa por quê? Porque você carregou o tabuleiro da baiana" [risos]. Ele primeiro quase me mata de medo e de risco, porque Caetano me botou no carro e ele fez maluquice comigo [João Gilberto dirigiu com imprudência pelo Rio, sem respeitar os sinais, assustando Bethânia].

O que achou da turnê com Caetano em estádios?

Ave Maria, uma beleza, uma loucura, mas uma beleza inesquecível. Nunca imaginei. Ainda mais eu que sou bem de teatro, bem de palco e menos de casa de show. Faço porque não tem mais condição de fazer teatro. Os teatros são pequenos. Mas estádio eu nunca imaginei fazer. E aí aconteceu com o Caetano, eu topei. E me dediquei, trabalhei muito, com muito amor. Foi emocionante, inesquecível. É uma potência. Você não calcula o que é.

O samba-enredo vitorioso da Mangueira, "A Menina dos Olhos de Oyá", se referiu ao seu orixá. Antes disso, o livro de Marlon Marcos, "Oyá-Bethânia", discutiu o referencial dos orixás em sua obra. O que você reconhece de Iansã em sua personalidade?

Ela me deixa conhecer a grandeza dela, o imenso poder que ela tem, a generosidade dela, a grande força, a grande personalidade, onde ela se firma, as escolhas que ela fez em vida, nas lendas contadas nas casas de axé. Eu não gosto desse tom de que filho de Iansã é dado, filho de Iansã quebra o pau. Ela acaba. Se ela tiver que acabar, ela acaba, liquida.

Vira o tempo?

Vira, o tempo virou. Mas ela é digna, honrada, séria. Ela é muito séria e muito rigorosa. Ela sabe até onde você pode ir. Ela não quer metade daquilo, não. Ela quer inteiro. É uma grande mãe. Eu tive uma mãe muito suave na minha vida. Minha mãe era uma suavidade, uma beleza, e ela é um pouco o contrário disso.

Ela é a força, é a realização, é o enfrentamento. Enfrenta para vencer, não é para brigar. É para fazer, chegar, resolver, atuar, existir, valer. Eu acho um orixá belíssimo. Tenho um grande orgulho de ser filha dela, uma grande alegria de ela ter me escolhido.

Você foi a voz de grandes compositores de seu tempo. Como é que avalia hoje a produção contemporânea de jovens compositores, a construção melódica?

Eu sou criada com uma qualidade bem nobre. Tom Jobim, poesia de Vinicius, Caetano, Gil, uma música muito chique, muito nobre, muito bonita, de personalidade autoral, beleza musical, melódica, poética. Então, sou mal acostumada [risos].

Gosto de ouvir tudo de música, gosto de prestar atenção. E tenho encontrado algumas luzes fortes. Iza, por exemplo, com "Fé". No dia em que eu vi aquele clipe, fiquei muito mexida. Falei: "Isso é novo. Isso é de verdade. Não tem uma mentirinha". Liguei para Caetano na hora. "Vamos cantar isso". Ele adorou. Eu vejo muitas coisas acontecendo. Xande de Pilares é um, e meu querido menino lá de São Paulo, Tim Bernardes.

Eu sigo, na verdade, com os meus amados Chico Buarque, Caetano, Chico César. Chico [Buarque] distintíssimo, quilômetros de distância, amo, venero. Ele e Caetano, para mim, são os dois. E Gil.

Gil é muito importante. Gil tem uma coisa musical que nenhum alcançou. Acho que ele é o melhor. É o suor. Ele sua uma coisa musical própria, inacreditável. Eu fico admirada.

Pouco depois da perda de Gal, como foi perder Nana Caymmi?

Gal é uma irmã, Nana também. É tristíssimo. Não sei falar e não gosto [fica emocionada].

Perto dos 80 anos, qual sua prioridade?

Ah, estou completamente focada no show de 60 anos. Da joia que escolho para usar ao poema que pretendo dizer e por que quero dizer. E por que nesse momento quero dizer aquilo.

Folha de S.Paulo

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2025/06/maria-bethania-lembra-os-grandes-momentos-de-60-anos-de-carreira.shtml

Em 1965, há 60 anos, a cantora Maria Bethânia estreou nacionalmente no show Opinião, uma das primeiras respostas das artes à ditadura militar iniciada no ano anterior. Intérprete da temporada inicial, ao lado de Zé Keti e João do Vale, Nara Leão indicou a baiana de 18 anos para substituí-la.

O salto expressivo de Bethânia fica mais evidente numa comparação com o registro ao vivo de Nara em "Carcará", no mesmo espetáculo dirigido por Augusto Boal. A jovem baiana supera a representação e carrega na voz o sertão e o pássaro malvado. Tem o nariz anguloso e assume a perspectiva do carcará. Olha do alto, plana no palco, e ataca.

A cantora baiana, que completa 60 anos de carreira, durante conversa no Rio - Eduardo Anizelli/Folhapress

A cantora baiana, que completa 60 anos de carreira, durante conversa no Rio - Eduardo Anizelli/FolhapressNesta entrevista, no Rio, Bethânia fala de momentos centrais de sua história e apresenta a turnê celebrativa dos 60 anos de carreira, contados a partir do marco do Opinião, sua revelação nacional (antes disso, fizera shows em Salvador, em 1964).

Depois de encerrar a turnê em estádios com o irmão, o cantor e compositor Caetano Veloso, ela começa o novo projeto solo com quatro apresentações no Rio (dias 6, 7, 13 e 14 de setembro, no Vivo Rio) e depois segue para São Paulo (dias 4, 5, 11 e 12 de outubro, no Tokio Marine Hall). Salvador vai receber o show em 15 de novembro, na Concha Acústica.

Bethânia discute na conversa a seguir a imagem de rainha da MPB, descreve seu orixá Iansã e rememora o convívio com os diretores Augusto Boal e Fauzi Arap, o cenógrafo e arquiteto Flávio Império, os escritores Vinicius de Moraes e Clarice Lispector, o cineasta Glauber Rocha e o músico João Gilberto, além da amizade com os outros três doces bárbaros -Gal Costa, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Uma das artistas mais influentes do país, ela conta como aproximou o movimento tropicalista da jovem guarda de Roberto Carlos, Erasmo e Wanderléa, nos anos 1960.

Com exclusividade, o rei Roberto aceitou falar com a Folha sobre a importância de Bethânia como intérprete de suas canções.

"Eu fiz uma música chamada 'Amiga' e pensei em gravar com a Bethânia. Porque essa música é um diálogo. Estava em Los Angeles. Nessa época eu gravava lá. Liguei para Maria Bethânia e a convidei para gravar. Para minha surpresa, ela topou na hora. Pegou um voo e foi ao meu encontro. Depois gravamos o clipe", lembra Roberto. "Ela é uma pessoa maravilhosa. Uma artista, uma cantora e uma intérprete maravilhosa. Ela é simplesmente Maria Bethânia."

Há 60 anos, você estreou no show Opinião ainda muito menina. Como foi o seu amadurecimento nesse espetáculo de crítica social, logo após o golpe de 64?

Eu acredito em destino. Eu acho que a gente nasce com alguma coisa determinada. É lógico que você tem autoridade e autonomia para mexer. Mas tem alguma coisa determinada. E aconteceu de fazermos amadoramente alguns shows na Bahia -o grupo de Caetano, Gil, Gal, eu, os músicos todos, Alcyvando, Perna.- e Nara [Leão], a primeira estrela do Brasil naquele momento, passar pela Bahia e querer ouvir.

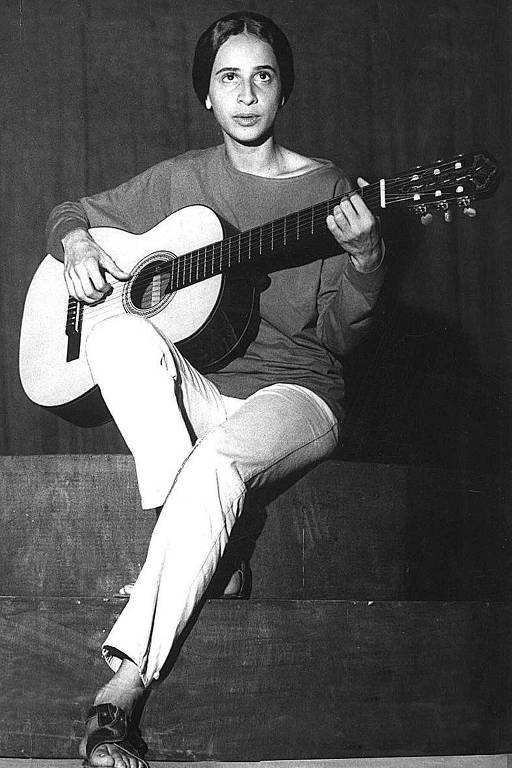

Maria Bethânia nos ensaios do espetáculo "Opinião", em abril de 1965 - Kanai/Acervo UH/Folhapress/Kanai/Acervo UH/Folhapress

Ela meio que namorou o Roberto, que era o nosso iluminador, e ele a levou. Caetano me falou: "Venha porque Nara vai ouvir o show que foi gravado". Falei: "Que maravilha. Quero conhecer como é essa moça".

Sempre me programei muito. Não gosto de desprogramar, mas falei: "Tá bem, eu vou". E fui. Foi na sala de espetáculo do Teatro dos Novos, que era muito pequeno. Fiquei na última fileira sentadinha. Eles ficaram lá na frente ouvindo, levaram o gravador. E teve a hora da minha participação.

Eu só vi Nara virar para Caetano e dizer assim: "De quem é essa voz?". Caetano falou: "É a Bethânia, minha irmã". "Eu tô aqui", falei. Nara disse: "Nossa, que emissão, que coisa". Falou umas coisas mais para o Caetano, nem ouvi direito.

Eu estava presa em matemática e isso foi um problema para mim, porque tive que voltar para Santo Amaro, para estudar com a minha irmã, que era professora, para ver se eu passava [na escola]. Cheguei lá, tinha esse telefonema de minha querida amiga. Essa história aconteceu assim. Cheguei ao Rio de Janeiro para fazer o Opinião e sabia o que era o show. Não cheguei desprevenida.

Já tinha lido sobre?

Lido e nós já tínhamos conversado sobre o show Opinião, sobre a composição do morro de Zé Kéti e a composição nordestina de João do Vale. Nós tínhamos encontros. O grupo se reunia às 18h na casa da atriz Maria Moniz ou então na casa de Carlos Coqueiro, um grande crítico de música, amigo de João Gilberto.

O que vocês discutiam?

A gente falava sobre tudo. Eu me lembro como foi o dia que chegou o "Samba da Bênção". Caetano entrou lá em casa, louco, e falou: "Bethânia, chegou o 'Samba da Bênção' de Vinícius [e Baden Powell]. Tem que ver agora, vamos embora, vai ser às 15h. A gente vai se encontrar para ouvir". Quer dizer, era um acontecimento. Saiu o disco da Maysa... A gente estava ocupado, ouvindo o que estava acontecendo no Brasil. O Opinião era conhecido da gente.

E depois de sua chegada ao Rio?

Só estou falando sobre isso porque você perguntou se foi um amadurecimento súbito. Não foi tão súbito. Porque eu sabia do que se tratava, qual era a posição política, e que correspondia ao que meu pai nos educou e nos criou e nos formou.

E tudo da música, da representação, da força daquela representação do Nordeste brasileiro e do morro carioca, de uma menina de Copacabana cantando afinada bossa nova, o mais chique que podia existir. A gente derrubava. Era uma rasteira no mundo. Então, não foi uma surpresa, mas foi uma grande emoção estar dentro daquilo que eu admirava.

Qual foi a orientação do diretor Augusto Boal na cena de "Carcará"?

Nada. Eu briguei com Boal, na verdade. Porque eu cheguei e fiquei uma semana. Mandavam eu ir para o teatro. Eu ia, ficava lá sentada, via uns movimentos, uns ensaios e saía. "Tem que vir, tem que vir." E eu dizia: "Quem é o diretor? Quem é que dirige?". É o Boal. Ah, muito prazer. Ele meio ocupadíssimo!

Eram todos muito intelectuais, discutiam nas salas. Um dia, ele descendo a escada, eu subindo, peguei ele pelo braço e falei: "Você não vai falar comigo, não? Não vai me dirigir, não? Não sei o que vou fazer. Vocês me trouxeram para cá, eu estou aqui parecendo uma barata tonta". Ele me olhou assim: "Vem cá".

Pegou a minha mão, voltou, subiu comigo e chegou no palco. "Sobe aí. Faz alguma coisa." Eu falei: "Fazer o quê? É para eu cantar?". Ele falou: "Se mexe, faz alguma coisa". Eu falei: "Então tá bom".

Fiz um samba de roda, calada. Ele deu uma gargalhada: "Você é das minhas, vem cá!". Morreu de rir de mim, e eu dele. Vinicius estava fazendo horrores. Vinicius me disse "muito prazer" e já ficamos amigos de cem anos, de outras encarnações.

Sua chegada ao estrelato foi muito rápida?

Foi no dia. Na véspera, na verdade, porque teve uma sessão que eles fizeram, eu sozinha com o violão. Cantei algumas canções. Era uma apresentação minha ao Rio de Janeiro, à imprensa e aos convidados do grupo Opinião.

O que você pensou para seu show de 60 anos de carreira?

Estou pensando ainda, mas já tem uma base bem estabelecida do que eu quero fazer, seguindo o ritmo de espetáculos meus teatrais. Com textos, poemas, canções, segmentos que têm a explicação do pensamento. Toda a linha que conduz o espetáculo, do primeiro raciocínio até o último, o que é o palco para mim, o que é o palco geral, o que é ter plateia, o que é a ribalta, o degrau. O que é conversar e se expressar para aquelas pessoas. O que é absorvido, como eu sinto. É o que me faz feliz. É exatamente isso. É essa escola de Fauzi Arap.

Você vai recuperar fragmentos de alguns shows históricos?

De alguns espetáculos. Eu tenho dois como prioridade, "Rosa dos Ventos" (1971) e "A Cena Muda" (1974). "Rosa dos Ventos" foi a primeira realização em palco com direção de teatro. Só eu, escrito para mim, pensado no meu repertório.

"Rosa dos Ventos" foi um acontecimento, virou uma marca teatral de uma cantora intérprete, de uma mulher que cantava em teatro em vez de casa de show. Tinha assinatura de diretor musical, de autor teatral e de cenógrafo, Fauzi Arap e Flávio Império.

Eu ensaiava em cima do bar Veloso, que estava com Tom e Vinícius embaixo compondo. Era muito divertido. Os ensaios eram na casa dos meninos do Terra Trio [Zé Maria Rocha, Fernando Costa e Ricardo Costa]. Era numa salinha com Fauzi e Flávio. Começamos em 1970 para poder estrear em 1971. Clarice Lispector aparecia.

Ela ia ao camarim?

Não, nesses ensaios. Na casa dos meninos.

Como foi essa aproximação com Clarice?

Ela era grande amiga de Fauzi.

No seu show "Comigo me Desavim" (1968) já entrou texto de Clarice.

Eu dizia o textão "Mineirinho" [crônica de Clarice]. Terrivelmente impressionante. É deslumbrante aquilo.

Ela se interessava por sua maquiagem?

Clarice, comigo, ficava vendo o ensaio e conversando com Fauzi. Eu cumprimentava, ela cumprimentava todos, mas na dela. Um dia, houve uma tempestade, aquelas viradas de tempo. Ela estava na rua e entrou descabelada quando nós estávamos ensaiando.

Ela escrevia ao mesmo tempo. Tenho uma dor porque esse papel que ela escreveu e me deu sobre a tempestade, esse papel se perdeu. Uma coisa curta, três frases, ela escreveu na mão e me deu. "Cadê o Fauzi?". Fauzi veio. Eu não tinha muita intimidade com ela.

E depois veio a ter?

Não. Assim, quando eu fiz com Bibi Ferreira o "Brasileiro, Profissão: Esperança" (1970), ela foi ver o espetáculo. E aí ela pediu para ir ao meu camarim antes. Estávamos eu e a mãe de Bibi, Aidinha, e ela chegou.

Eu estava me maquiando. Ela falou: "Ai, adoro coisa de maquiagem". Ficou olhando. Porque é muita coisinha, é bonito de ver, divertido para mulher. É uma delícia. "Deixa eu ver esse." Bota, experimenta, tira.

E ela ficou brincando, olhando aquelas coisas, encantada, parecendo uma criança. Aí ela falou: "Você vai para a Bahia?". Eu falei: "Quando posso, eu vou. Agora estou trabalhando, mas devo ir".

Você pensa em Clarice como aquele monumento, aquela coisa muito grande, mas ela disse: "Ah, eu soube que lá fazem coisas para arrumar marido". Isso é lindo (risos). Eu falei: "Devem fazer!".

Isso parece frase de Macabéa, de "A Hora da Estrela".

Pois é, parece Macabéa. Ela era todas aquelas coisas loucas que inventava, eu acho.

Você tem grande importância para o teatro brasileiro, não só para a música. Fez espetáculos com pensamento cênico forte, como "Opinião", "Arena Canta Bahia", "Rosa dos Ventos", "Cena Muda". Sua primeira vocação foi de atriz.

Eu dizia que ia ser atriz e que ia estrear em outubro em Paris. Eu era meio maluquinha em Santo Amaro [risos]. Não sei por que outubro, não sei por que Paris. Nem o que eu ia estrear de atriz. Mas eu falava, acreditava, tinha fé. Tenho uma admiração por palco, por teatro. Tive a sorte de ser irmã de Caetano, e ele me levar para eu conhecer o auge da efervescência cultural da Bahia. Música, dança, teatro, o que você quisesse, tinha. Com a melhor qualidade.

Você sente que cumpriu a vontade de ser atriz no ofício de cantora?

Sempre falta. Sempre eu quero mais, quero entender melhor. Eu me lembro da minha admiração e do meu espanto de ver o primeiro espetáculo na Escola de Teatro da Bahia com Helena Ignez, Geraldo Del Rey e Antônio Pitanga. Eu fui abduzida. O mundo parou. Aquilo ficou eternamente para mim. Helena era a mulher de Glauber [Rocha, cineasta]. Glauber já era um monumento baiano, andando naquelas ruas com os discursos dele, com os filmes todos, com as mulheres mais lindas e os homens mais lindos da Bahia.

Glauber te chamou de "Maria Callas do Sertão".

Maria Callas do Sertão... Você vê que maravilha? [risos]. Ô, época boa! Todo mundo doidinho.

Sua trajetória é autônoma. Numa geração marcada pela bossa nova, não vejo essa influência em sua técnica.

Minha natureza é toda muito individual. Sou toda muito do jeito que eu quero, como eu penso, como eu acho. E a melhor maneira de me expressar.

Esse desejo de independência nasceu em Santo Amaro?

Ah, acho que nasci do ventre de minha mãe e acabei de nascer dando opinião para mim. Eu mesma para mim [risos]. "Olha, eu quero assim ou assado, vai ser assim." Estou dizendo que eu era maluca. Eu dizia "Vou estrear, vou ser atriz. Vou estrear em outubro em Paris".

Você sempre dirigiu a si mesma, mesmo com grandes diretores?

Eu dirijo tudo. Dirijo luz.

Primeiro você teve Boal, depois Fauzi, Isabel Câmara, Antônio Bivar e Bibi Ferreira, personalidades muito diferentes.

Estilos de espetáculos completamente diferentes. Agora, minha marca mais definida, o meu prazer de realizar o espetáculo, é Fauzi. É a dramaturgia pelo olhar do Fauzi. Olhar de ator, autor e diretor.

Vocês formaram um amálgama?

Fauzi era um ser extraterrestre.

E teve o Flávio Império com a cenografia.

Um Deus de criatividade, de compreensão do outro. Que olhar, que olho para compreender o Brasil, a cena, o elemento, do mínimo ao mais escandaloso. Até o ponto de ele me colocar no palco todo de ouro para falar mal do sucesso [risos].

No "Cena Muda"?

"Cena Muda". É maravilhoso isso, né? Três doidos.

Em seus espetáculos, você sempre se refere sutilmente à política. Como vê hoje a desvalorização da democracia no país?

Eu estou apavorada. Estou muito angustiada, muito triste porque a gente corre risco. O mundo está correndo risco. Não é só o Brasil. O Brasil ainda está mantido firme e isso tem que ser, essa âncora não pode falsear. Não pode dar mole, não pode ter maré que balance. Tem que ter juízo. Eu acho que todo mundo tem que ter muito juízo. Muito, não é pouco, não.

A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Um país diverso como o nosso, e do tamanho do nosso, com povos diferentes. Gente de Deus! E o mundo disputando quem sabe guerrear melhor, quem é mais perverso, quem conseguiu matar mais, quem conseguiu humilhar mais, quem conseguiu ter mais autoridade, ser mais autoritário.

Tem que refletir muito e ter muito cuidado e muito juízo. Eu durmo e acordo apavorada. Mas eu tenho fé no Brasil. Antes do medo, vem a fé. Em alguma coisa o Brasil consegue se salvar. De uma hora para outra ele reage. Graças a Deus.

Ainda na Bahia, no Teatro Vila Velha, em 1964, você sentia que teria um destino artístico partilhado com Gil, Gal e Caetano?

Ah, acho que para sempre. Nós todos sentimos e pensamos assim. Pensávamos e pensamos que é um elo muito forte que se criou ali. Uma determinação do destino, esse encontro. Uma proposta muito boa do destino para nós. Uma possibilidade. E fomos muito felizes amadoramente, profissionalmente e na parte do afeto, da amizade e da compreensão artística de cada um com sua cor, com sua leitura, suas escolhas.

Bem diferentes nós somos. Mas todo mundo se admirando tanto e tão feliz de ver que cada um de nós é um universo muito grande, é um universo inteirinho, prontinho, bem arrumado, uma cama de bebê muito bem feita. Uma mãe muito preciosa cuidou disso. Um pai muito vivo, muito forte, muito atento. Eu sinto assim. Acho encantado.

Porque eu vim primeiro. Eu vim fazer o Opinião e fiz sucesso na primeira vez que eu cantei. Eu dormi Maria Bethânia santamarense e acordei Maria Bethânia do "Carcará", que era uma explosão no Brasil, norte, sul, oeste, leste, sudeste, tudo. Isso me deu chaves e portas para que a minha vida seguisse. Eu sabia que aquilo era muito importante para o Brasil e para a música brasileira. Gil e Caetano na composição, Gal na voz.

Em "Bethânia Bem de Perto" (1966, de Julio Bressane e Eduardo Escorel), você aparece ouvindo Billie Holiday. Você teve influência dela em sua técnica vocal?

Não, quem me dera. Ninguém canta como aquela mulher, não. Nossa Senhora, a primeira vez que eu ouvi Billie Holiday foi no Teatro dos Novos, onde nós fazíamos os shows. O diretor João [Augusto] gostava de mim e eu dele. Ele tinha interesse em me ensinar coisas. Ele me mostrou primeiro a gravação da Mahalia Jackson cantando "Summertime", a música mais bonita do mundo.

Quando ele me mostrou aquilo, eu falei: "Isso é outra música. Não conheço. Eu quero conhecer tudo dessa música". Aí ele falou: "Ah, você se interessou?". Foi me ensinando jazz e blues. Aí me mostrou a Bessie Smith, a Mahalia Jackson.

Ele me deu o disco de Billie e falou: "Essa cantora eu acho que você vai gostar". Quase morri na primeira frase dela. Falei: "Caetano, é muito diferente. Existem muitas músicas. São notas poucas para muitas músicas diferentes, lindíssimas". Fiquei enlouquecida. Caetano gostou muito de eu ficar apaixonada pelo blues.

"Chega de Saudade", de João Gilberto, te impactou tanto quanto a Caetano?

Não. "Samba da Bênção" mais. Sou mais uma coisa de alguma teatralidade, alguma dramaticidade. Eles eram mais musicais. Era o toque de João, estudavam para conseguir todas essas coisas.

Sempre fui mais para o drama, mais para a dramaturgia, para intérpretes mais do que para cantores. Gostava de Maysa. Gostava da Sylvinha Telles. Minha cantora predileta era Dalva de Oliveira, a vida toda. Foi uma das grandes glórias da minha vida ter conhecido Dalva e ter ficado amiga dela.

Para muitos, seu gesto autoral é um mistério. Como você estrutura um disco? Quais são suas exigências nesse jogo de armar?

Isso é a escola puríssima do Fauzi Arap. Nada é por nada. Tem que ter um sentido, um porquê, um motivo, uma razão, por que depois e antes, por que o meio? Isso rola nas minhas criações quando eu faço um disco, um show, o repertório, o roteirinho.

Em "Brasileirinho" (2003), isso vai além, não?

"Brasileirinho" é uma história tão linda, parece um encantamento na minha vida, porque eu estava assim... fazer show? "Ah, então quero cantar coisas que não são sucessos. Eu quero cantar o Brasil, mas o Brasil que eu gosto, que eu vi, que eu aprendi, Luiz Gonzaga e outras coisas. Símbolos bonitos, amor a santo Antônio, amor à Nossa Senhora, amor a são João". Coisas bem brasileirinhas, pequenas.

No primeiro dia de ensaio, fui para o estúdio sem nada, sem um papel, sem um lápis. Sabia que queria cantar uma música, "Boiadeiro" [de Armando Cavalcanti/ Klécius Caldas]: "Vai boiadeiro que a noite já vem...". Eu fui montando.

Essa era a única canção que tinha pensado. Porque ouvia muito isso e me comovia em Santo Amaro. Achava linda, tão feliz, a história de alguém feliz. Pobre, como nós éramos, e feliz. "Yáyá Massemba" [de Capinan e Roberto Mendes] já é outra praia, tem a poesia da nossa geração e a musicalidade também.

Com as canções "Mel" e "Alteza", Waly Salomão absorveu sua imagem de rainha...

Foi por conta do dia da gravação da música de Chico [Buarque], "Olhos nos Olhos". Foi a primeira vez que eu fui tocada em rádio AM. Saí da FM para AM. Eu fui fazer o disco "Mel" (1979) e chamei Waly para dirigir o espetáculo.

Ele escreveu: "Sou uma rainha que voluntariamente/ abdiquei de cetro e coroa". Como você passou a conviver com essa associação de sua imagem a uma nobreza artística? Isso aconteceu com Roberto Carlos.

Roberto é mais rei do que eu sou rainha [risos].

Não sei, não, viu?

Eu lido com isso com uma extrema naturalidade. Acho que é um modo carinhoso, um afago, um reconhecimento por alguma coisa que eu fiz e tocou alguém que inventou esse mundo nobre e me incluiu. Talvez por meu jeito. Sou mais sossegada, mais recatada, mais caseira.

Caetano fala que vocês são mais aristocráticos.

Santo Amaro é mais aristocrático. O Recôncavo é aristocrático. Cana-de-açúcar, as grandes fazendas. O berço de riqueza da Bahia era o Recôncavo. E tem mar, ao mesmo tempo.

Você influenciou a aproximação dos tropicalistas com Roberto Carlos. Qual era sua visão sobre Roberto? Você influenciou, mas não quis se envolver com o tropicalismo.

Não, eu não gosto de me envolver em nada que me aprisione. Eu gosto de ficar livre. Porque se você faz e entra para o movimento, tem a roupa, tem o cabelo, tem o estilo, tem a palavra, tem o ritmo, o tipo de música, o comportamento. Tudo isso vai aprisionando. Gosto de não ter nada e mexer em tudo que eu quiser. É assim que eu gosto.

Sim, mas aí você deu o toque sobre Roberto.

Falei isso porque sempre achei Caetano uma coisa extraordinária. Como pensador, homem, músico, compositor. Eu ouvia Caetano muito naquele "quenquenquen" de violão bossanovista. Lindíssimo! Não estou falando mal da bossa nova, um deslumbre! Mas não era o tamanho de Caetano, entendeu?

Eu leio tudo, vejo tudo que posso, televisão... Ficava de tarde encantada de ver aquele programa daqueles dois rapazes [Roberto e Erasmo]. Eu dizia: "Isso tem um calor e está certo. Tem que dar um passinho". Não era nem uma coisa, nem outra. Nem bossa nova, nem jovem guarda, mas os dois podiam contribuir para uma coisa outra. E sabia que era a raiz para Caetano brotar.

Então, falei: "Ouve! Troque o violão pela guitarra, pelo amor de Deus, mude um pouco esse som" [risos]. Porque era tanta obsessão e tanta reverência ao violão de João, à sonoridade de João...

Maravilhoso João, meu querido amigo! Fora do comum, um homem raro, um gênio.

João te chamou para o álbum "Brasil" (1981).

Me chamou para fazer o "Brasil" e quase me mata do coração, mas eu fiz.

João disse para Caetano depois da sua gravação: "Maria Bethânia, que linda! Ela veio, brincou com a gente, mas não saiu do trono dela".

"Ela não desce do trono." Na hora em que eu botei a voz [em "No Tabuleiro da Baiana", de Ary Barroso], depois de 400 vezes, ele falou: "É essa!". Falei: "Vamos ouvir. Eu quero saber a diferença das outras" [risos].

Fomos ouvir. Ele ficou na minha frente, na mesa. Soltou a música e ele, gostando, falou assim: "Você tá vendo, Maribete? É isso que eu digo, ó. Você é essa por quê? Porque você carregou o tabuleiro da baiana" [risos]. Ele primeiro quase me mata de medo e de risco, porque Caetano me botou no carro e ele fez maluquice comigo [João Gilberto dirigiu com imprudência pelo Rio, sem respeitar os sinais, assustando Bethânia].

O que achou da turnê com Caetano em estádios?

Ave Maria, uma beleza, uma loucura, mas uma beleza inesquecível. Nunca imaginei. Ainda mais eu que sou bem de teatro, bem de palco e menos de casa de show. Faço porque não tem mais condição de fazer teatro. Os teatros são pequenos. Mas estádio eu nunca imaginei fazer. E aí aconteceu com o Caetano, eu topei. E me dediquei, trabalhei muito, com muito amor. Foi emocionante, inesquecível. É uma potência. Você não calcula o que é.

O samba-enredo vitorioso da Mangueira, "A Menina dos Olhos de Oyá", se referiu ao seu orixá. Antes disso, o livro de Marlon Marcos, "Oyá-Bethânia", discutiu o referencial dos orixás em sua obra. O que você reconhece de Iansã em sua personalidade?

Ela me deixa conhecer a grandeza dela, o imenso poder que ela tem, a generosidade dela, a grande força, a grande personalidade, onde ela se firma, as escolhas que ela fez em vida, nas lendas contadas nas casas de axé. Eu não gosto desse tom de que filho de Iansã é dado, filho de Iansã quebra o pau. Ela acaba. Se ela tiver que acabar, ela acaba, liquida.

Vira o tempo?

Vira, o tempo virou. Mas ela é digna, honrada, séria. Ela é muito séria e muito rigorosa. Ela sabe até onde você pode ir. Ela não quer metade daquilo, não. Ela quer inteiro. É uma grande mãe. Eu tive uma mãe muito suave na minha vida. Minha mãe era uma suavidade, uma beleza, e ela é um pouco o contrário disso.

Ela é a força, é a realização, é o enfrentamento. Enfrenta para vencer, não é para brigar. É para fazer, chegar, resolver, atuar, existir, valer. Eu acho um orixá belíssimo. Tenho um grande orgulho de ser filha dela, uma grande alegria de ela ter me escolhido.

Você foi a voz de grandes compositores de seu tempo. Como é que avalia hoje a produção contemporânea de jovens compositores, a construção melódica?

Eu sou criada com uma qualidade bem nobre. Tom Jobim, poesia de Vinicius, Caetano, Gil, uma música muito chique, muito nobre, muito bonita, de personalidade autoral, beleza musical, melódica, poética. Então, sou mal acostumada [risos].

Gosto de ouvir tudo de música, gosto de prestar atenção. E tenho encontrado algumas luzes fortes. Iza, por exemplo, com "Fé". No dia em que eu vi aquele clipe, fiquei muito mexida. Falei: "Isso é novo. Isso é de verdade. Não tem uma mentirinha". Liguei para Caetano na hora. "Vamos cantar isso". Ele adorou. Eu vejo muitas coisas acontecendo. Xande de Pilares é um, e meu querido menino lá de São Paulo, Tim Bernardes.

Eu sigo, na verdade, com os meus amados Chico Buarque, Caetano, Chico César. Chico [Buarque] distintíssimo, quilômetros de distância, amo, venero. Ele e Caetano, para mim, são os dois. E Gil.

Gil é muito importante. Gil tem uma coisa musical que nenhum alcançou. Acho que ele é o melhor. É o suor. Ele sua uma coisa musical própria, inacreditável. Eu fico admirada.

Pouco depois da perda de Gal, como foi perder Nana Caymmi?

Gal é uma irmã, Nana também. É tristíssimo. Não sei falar e não gosto [fica emocionada].

Perto dos 80 anos, qual sua prioridade?

Ah, estou completamente focada no show de 60 anos. Da joia que escolho para usar ao poema que pretendo dizer e por que quero dizer. E por que nesse momento quero dizer aquilo.

Folha de S.Paulo

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2025/06/maria-bethania-lembra-os-grandes-momentos-de-60-anos-de-carreira.shtml